在中国气象学会诞生百年的背景下,以“先行者”“创业者”“教育者”“领军者”“开拓者”和“领导者”为主线,用每条主线的两位代表人物、共十二位 已故的杰出气象学者一个世纪以来探索实践活动的一些侧面,纪念中国气象学 会成立百年,铭记气象学会对中国气象事业的有力推动、对全球气象发展的巨 大影响和贡献。这里,每位人物都是一个世纪的时间里更多气象前辈和大师群 体的代表。缅怀这十二位大师级人物,从一个视角凸显他们及其代表的几代气象人,在中国气象学会的大旗下,围绕中国近现代气象事业的起步、发展和 壮大,对以“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为特质的科学家精神的完美 诠释;对这些还未远离我们的气象先贤,用他们波澜壮阔、坚韧不拔、自强不息的人生故事和奋斗经历的片段,表达我们崇高的敬意,礼赞我们从事的事业。同时, 为中国气象科技跨越社会形态的百年发展倍感自豪,为跨越海峡两岸形成的气象 文化并融入中华传统中感到骄傲,更对中国气象昂首走向未来充满信心!

《大学》云:“物有本末,事有终始,知所先后, 则近道矣。”

在中国气象学会1924年成立并走过一个世纪之时,回望中国百年气象事业发展,无疑具有重要意 义。过去百余年,从全球视角看是气象科学从近代跨 入现代并获得极大发展时期。其中,挪威学者皮耶克 尼斯领导的卑尔根气象学派于20世纪初(1904年)提 出气象预报问题是物理初值问题,并将其纳入物理学 应用领域,率先开展基于物理定理的天气分析,是现 代气象科学的发端;20世纪20年代,卑尔根气象学派 以天气图为工具发展天气分析和诊断预报,成功催生 了基于科学的天气预报服务。1950年,芝加哥学派代 表人物罗斯贝和查尼等,借助现代电子计算机实现数 值天气预报(NWP)并发展了全新的动力气象学,完 成了气象科学现代化的全新面貌的塑造。从20世纪后 半叶开始,以NWP为代表的数值动力预报水平,以 每10年预报时效延长1天的速度持续提升,既是一场 “静悄悄的革命”,更让气象学成为地球科学领域各分支极其少见、持续数十年不断进步的范例学科。

中国气象界十分幸运,在这个重要的学科发展阶段伊始,一批怀揣报效祖国信念的气象学人,于1924 年创立了中国气象学会,让落后了数百年的中国气象事业,在国人自强的觉醒中,开启了中国气象现代化 的不朽征程。正是在这样的艰苦探索中,一大批优秀气象学家被我们铭记!在100年的时间里:

——他们或留学西方后回国创业,或思考摆脱传统上以个人经验为基础的气象认知,在推动气象科学 西学东渐的同时,不忘面向中国国情全面筹划气象设 施和开展原创性研究并取得了影响世界的成果,他们是引导中国气象事业步入正轨的先行者;

——他们了解现代气象之真谛,或者从实业角度开启中国民间气象事业的先河,或者积极投入早期国 人自主的气象科学考察活动,让源自西方的现代气象 从形式到内涵落地中国,他们是中国气象实业和科学考察最早的创业者;

——他们树立了“教育救国,科学兴邦”的报国之志,坚守三尺讲台数十年,推进气象教育的逐步发展,为国家气象人才培养取得突破,他们是打牢气象 人才根基的教育者;

——他们较早意识到气象是一门需要在点、面上全方位投入才能发展的科学,也需要新思路和分领域的突破,才能让中国气象立于世界之林,他们是气象 科学创新的领军者;

——他们不断意识到以服务为宗旨的气象业务, 是一项影响国家安全、经济建设和人民生活的体系建设,而面对气象灾害,必须不断引入最新气象学科创 新成果,才能让气象业务成为国家发展的坚强支柱, 他们是气象业务的开拓者;

——他们较早形成了国家气象事业的理念,从国家、民族的视角审视气象发展,通过领导气象机构, 尝试制定以举国之力建设气象大国、瞄准气象强国的发展路线,他们是中国国家气象机构的领导者。

联合国教科文组织认为,“科学是最伟大的集体努力”。中国气象学会作为科学团体,无疑代表了发展气象科学的集体力量。本文介绍的十二位气象先 贤,是中国气象学会百年发展的中坚力量,不仅为这项事业奉献了常人难以想象的智慧和心血,更为难得的是,百年来他们的教诲和精神影响着同代人和后来 者,让中国气象事业成为包括了几代人,前后上百万人为之前赴后继的终生事业。本文基于文献和调研成果,主要透过人物和相关事件,简要回顾中国气象百年事业发展的不朽历程。

1 中国气象学会成立前国内外气象发展背景

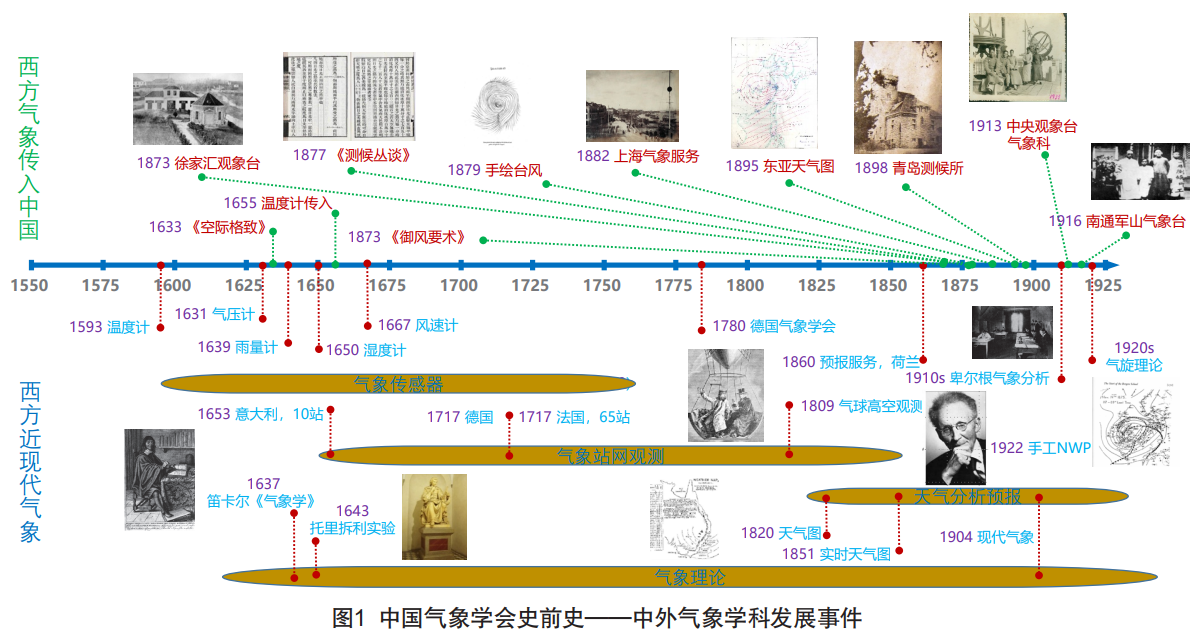

公元1633年,意大利传教士高一志等,翻译了亚里士多德的《空际格致》,这是西方古典气象学著作的第一部中译本。1637年,笛卡尔发表《气象学》, 提出用量化方法描述自然现象,从而摆脱了亚里士多 德经典气象的束缚,拉开了西方近代气象的大幕。包 括气象科学在内的大部分中国自然科学学科的近现代 化,一般指鸦片战争后中国洋务派开展的以“师夷长 技”为特征的自强运动中,伴随着西学东渐的脚步展 开的进程。其中,西方传教士和中国士大夫合作翻译 出版西方科学著作,往往被认为是近现代化肇始的明 显标志。例如,1859年李善兰和伟烈亚力合译的《谈 天》的发表,被认为开启了中国近代天文学。而十 多年后《御风要术》(1873年)和《测候丛谈》a (1877 年)等气象译著的出版,以及上海徐家汇观象台的建 立(1873年),都集中发生在19世纪70年代。因此,可 以将19世纪70年代看作中国近代气象学的开始。特别 是,1876年上海格致书院成立,在其课程表中第一次真正出现“气象”一词,也让一度被“观象”模糊覆盖的气象学,与天文学开始逐渐区分开,气象科学在 中国开始成为独立的学科领域b。图1中描绘了16世纪 中叶到中国气象学会成立前的近400年里,西方和中国气象发展的部分标志性事件。

如果说中国近代气象,在西方之后数百年才露出端倪,代表了气象科学理念的落后和西学东渐传播本身的“时差”的话,落后的本质,则被爱因斯坦一言命中。1953年,爱因斯坦在一封信中谈及近代科学的 起源和中国的情景:“西方科学的发展基于两项伟大的成就:希腊哲学家发明的形式逻辑体系(在欧几里得 几何学中),以及(在文艺复兴时期)发现可以通过系 统实验找出因果关系。在我看来,中国的贤哲没有走 出这两步,那是用不着惊奇的。”显然,这样深刻的见解,道出了无法用时间长度衡量的差距。

中国相比西方气象发展的全面落后,是近代旧中国全面落后的必然表现。鸦片战争后,先进知识分子开始学习西方,将“赛先生”引入国内以“自强”。梁启超1896年在《论学会》中率先提出:“今欲振中 国,在广人才,欲广人才,在兴学会!”一语道出将 专业学者组织起来会迸发出的巨大力量。到晚清民国时期,大量中国学生留学海外先后学成回国,他们和 进入中国的传教士一起,加快了包括气象科学在内的 “西学东渐”进程a。正是1924年中国气象学会的成立, 让已经持续很长时间的洋人对中国气象的主导权,逐步回到国人手中。

1924年2月,中央观象台气象科科长蒋丙然,代表政府接收了原被德国占领的青岛观象台。此时,早在观象台成立之初的1912年就不断被热议的话题再 现,气象界同仁向这位气象科科长呼吁,筹建中国气 象学会。蒋丙然在中央观象台台长高鲁的支持下,为 中国气象学会的成立积极准备,并将青岛观象台办公 地作为成立大会会址。1924年10月10日,中国气象学 会在青岛宣告成立,16位代表参会,选举蒋丙然为首届会长,彭济群为副会长,竺可桢等6人为理事,张謇、高恩洪和高鲁为名誉会长。中国本土气象事业因此扎下根基,开启了跨越时代的持续发展。

2 缅怀十二位中国气象事业的先行者、创业者、教育者、领军者、开拓者和领导者

2.1 开创事业的先行者蒋丙然和竺可桢:点亮科学的明灯

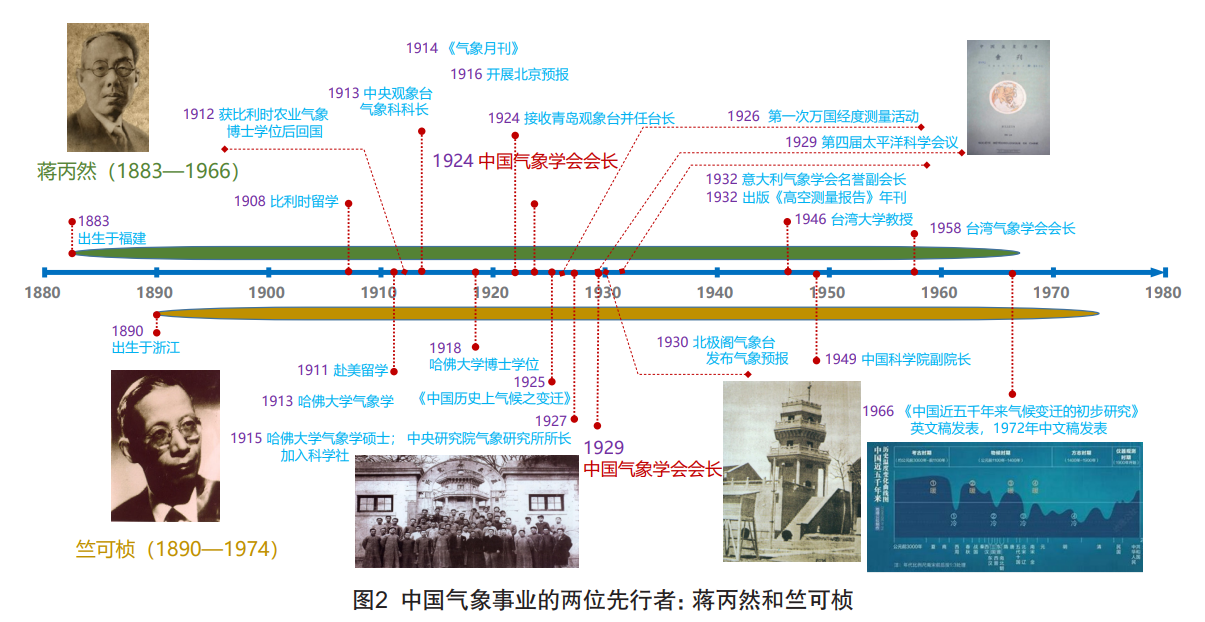

1924年成立的中国气象学会,在成立大会暨第 一次代表大会的16人中,起主导作用和年富力强的代表,大多出生于19世纪末。其中用尽一生奉献给中国气象事业的杰出人物,无疑是其中的蒋丙然和竺可桢 (图2)。

蒋丙然(1883—1966年),1913年扛起第一个以 “气象”命名的中国官办机构——民国政府教育部中央观象台气象科——的使命,在快速开展气象观测和 预报服务的同时,还在十多年后主持了中国气象学 会的成立,让当初仅有很少几个人的“气象科”播撒 了更多种子,点燃了气象前行发展的燎原之势。竺可 桢(1890—1974年),这位被全球科技界仰望的学术大 家,不仅是中国最早在西方接受气象教育的博士,还 是全面和创造性融合中西方人与环境相处之道的学者,用中国五千年旱涝分析等成果,让中国和中国科学立于世界之林。蒋丙然和竺可桢都是在西方接受气象教育,并分别成为中国历史上第一位农业气象和气象学博士。他们携在西方练就的深厚学科知识根基, 回国后像灯塔一样,让中国气象找准定位,事业发展的大幕终于被徐徐拉开。

在先行者群体中,还可以列出更多的人物。例如,中央观象台第一任台长、创办了《观象丛报》的高鲁(1877—1947年),他于1922年在中央观象台创 立了天文学会后,又积极支持蒋丙然在青岛成立气象 学会,十余年的努力终于圆了气象梦;他还是1928年 成立的民国中央研究院天文研究所的第一任所长。黄 厦千(1898—1977年)和吕炯(1902—1985年)分别在 1941年和1944年任民国中央气象局局长(前者还曾在 1929年任清华气象台首任台长),是气象建制化发展的早期领航者。

2.1.1 蒋丙然

作为先行者,蒋丙然于1914年7月在中央观象台创刊《气象月刊》(后扩版为《观象丛报》),一直到 1921年10月,实现每月1期,总计75期。《气象月刊》是 我国最早用“气象”命名的学术刊物,也是最早的学 术月刊,蒋丙然是主要的组织者、编者和作者,其宣 传和发展气象事业的意义不言而喻。蒋丙然先后出版 了《大气运行》《实用气象学》《理论气象学》《通俗气象学》《航空应用气象学》等学术著作,是学会早期最 活跃的著书立说者之一。

在气象业务和服务方面,蒋丙然在国力微弱的困境中艰难前行。为了使气象科学观测工作标准化,他依据万国公用标准准则,撰写了《气象观测规程》,1914年元旦起在中央观象台实施。正是基于该规则, 中国气象观测时间采用120°E标准时。为了汇集更多气象观测开展预报服务,他与交通部交涉,从1915年 2月起,每日可得海关测站派发的两次免费气象电报;他还与上海徐家汇观象台协商,获得该台收到的国 外气象电报,从而解决了气象观测资料匮乏的问题。1915年开始,气象科开始每日试绘制天气图,蒋丙然 更是亲手绘制了第一张中国人的天气图。基于天气图,1916年开始,中央观象台气象科公开对社会每天2次发布天气预报:上午09时前悬挂信号旗,晚间预报则由北京报馆公布。这些活动一直持续到1925年,在 中国领土上开创了由中国人发布天气预报的新纪元。

1918年,蒋丙然首次向北洋政府教育部提出全国气象分区等理念;1920年他在《观象丛报》上再次发 表《扩充全国气象测候所计划书》一文,终于在1921 年获得批准,却因经费不足,计划设立40个站,最后 只建成张北、西安和开封3个站。1924年中国气象学会成立后,蒋丙然数次以学会 名义要求政府考虑发展气象科学事业,并在《中国气象学会会刊》创刊号上刊发了《拟划庚款兴办中国各地气象测候所意见书》。蒋丙然还在1929年提出定期举行全国气象会议,以统一全国气象观测和活动的规定。首届全国气象会议于1930年4月16日在南京召开, 扭转了之前气象活动各行其是的局面。

蒋丙然1946年任台湾大学教授,1958年8月17日, 台湾气象学会成立,蒋丙然当选会长,包括刘衍淮等8人为理事。两岸气象交流活动因为台湾气象学会的存在,在世纪之交得以延续和发展。

2.1.2 竺可桢

竺可桢的一生,竭尽全力发展中国自己的气象事业,他先从气象高等教育抓起,立志为中国培养气象高级人才。1921年,竺可桢在东南大学创建了中国第一个地学系,后来又任浙江大学校长,两机构都成为 有志于气象研究的年轻学者的聚集地,中国最早的气 象研究高地随着竺可桢先生的身影而流动。1927年, 他又在中央研究院筹建中国第一个气象研究所,真正 让气象研究落地中国。1930年,在南京召开的第一次 全国气象会议上,竺可桢提交了气象研究所成立后一 直在酝酿的《全国设立气象测候所计划书》,该计划 书是最早从国家高度,布局气象基础设施的文件。从 1936年开始,竺可桢任浙江大学校长长达13年,培养 了大量气象人才。新中国成立后,竺可桢发表的《论 我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》成 为气象为国家发展服务最初的样板,引起毛泽东主席 的极大关注,并邀请竺可桢当面交流。1949年,竺可 桢出任中国科学院副院长,他留给后人的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等著作,是中国里程碑式的科学研究成果。

竺可桢早在1933年就在其编著的《气象学》教材中,给出了气象学(Meteorology)的定义:“研求地球 上大气中各种现象之科学也。”竺可桢还是我国最早跨学科研究的实践者,他是我国现代气象学和地理学的 奠基人,在台风、季风、中国区域气候、农业气候、 物候学、气候变迁、自然区划等领域深耕细作,开创 了历史气候学、现代物候学、中国科学史a等学科领 域,是农业社会背景下中国可持续发展思想的先驱。科学界甚至提出研究“竺可桢学”这一以“求是”为核心的思想宝库。

2.2 实业和科学考察的创业者张謇和刘衍淮:让气象实业和科学考察两翼齐飞

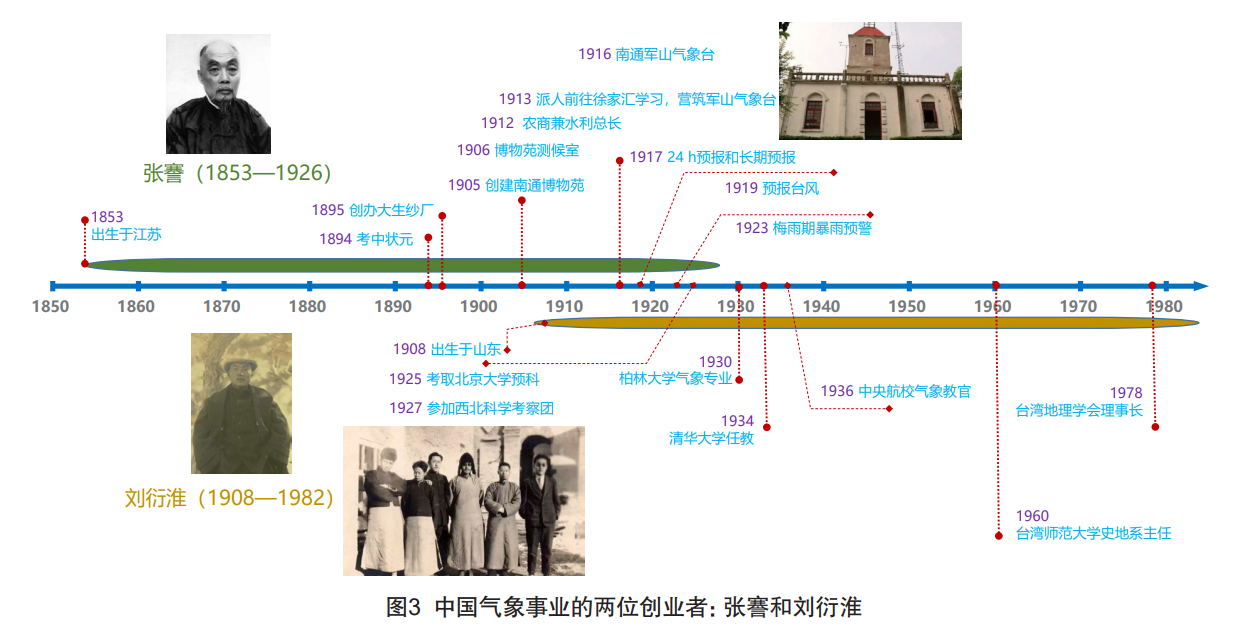

气象科学既是一门自然科学学科,又因为其应用端连接着服务于国家和民众的气象预报,也成为一项全球视角下的国家事业。气象预报需要借助于观测网和数据传输才有可能实现,这就需要前期的巨大投入;气象预报还需要对大气运动的规律进行考察和研究,同样需要具有科学探险精神的学者投入其中。实业家和有“中国私人气象站之鼻祖”之称的张 謇(1853—1926年)和在中国最早主导的科学考察活 动——中瑞西北科学考察团气象考察参与者之一刘衍 淮(1908—1982年),就是其中的代表(图3)。

此外,陈一得(1886—1958年)于1906年开展气象观测,1927年在云南昆明钱局街住宅内创建“一得 测候所”,是我国第二个私人测候所。他还著有《云南气象》《新纂云南通志》中的《天文考》和《气象考》 等;1951年被选为中国气象学会理事,还出任云南气象学会主席。

2.2.1 张謇

张謇,江苏南通人,清末民初实业家、政治家和教育家。早在1913年,张謇就在私立南通甲种农业学 校开设气候学课程,既代表了他对农业生产的重视, 更找到了助力国家发展、科技强国的方向。1916年, 张謇筹备建立军山气象台,为了全面与当时先进的西方气象观测网比肩,他派人到日本学习气象观测,全 面从日本引入气象观测仪器。

在1924年中国气象学会成立时,年过七旬的张謇被一致推选为终身名誉会长。他同时还是中国科学社成立时唯一的国内名誉社员,也是中国矿学会会长、 中国工程师学会会长。

在我国气象专门机构尚未建立、气象专业教育尚未开展的20世纪初,张謇从经济社会发展需求出发, 对气象事业的政治属性、科学内涵、重要作用有了十 分深刻的认识。张謇为了经营实业而开办纱厂,为了 掌握纺纱原材料,又经营了垦牧公司自种棉花,棉花 种植曾数次遭台风、暴雨和大潮袭击,因缺少准确及时的气象观测和服务,均未能提前防备,受到很大损 失。对比了多年的棉花产量后,张謇得出结论,“棉产 量之丰歉以受气象之支配为最巨”,在引进国外棉种 时,也考察了最适气象条件。在《南通地方创设气象 台呈卢知事》和《军山气象台概略》中,张謇明确提 出:“窃农政系乎民时,民时关系气象。各国气象台之设,中央政府事也。”针对我国气象台站多为外国人实际控制的现状,切中要害地点出“气象不明,不足以完全自治”。

为了推进中华民族气象事业从无到有快速发展,张謇身体力行、出钱出力,建台站、买设备、办学校、育人才。在台站建设方面,张謇不仅在1916年设 立了中国第一个私人气象台——军山气象台,更在出 任农商部总长、水利局总裁期间,在全国农林机构设 立了26处观测所,在长江、淮河流域设立多处水文站 和气象观测站;为了全面与当时先进的西方气象观测 网比肩,军山气象台落成后,购置了德、日、英、法 制造的11种先进气象仪器,并安装了两台无线电收发 报机,在装备上达到了国际先进水平。在教育方面, 张謇重视各类人才的培养,为我国近代气象事业培养 了一批早期的气象人才。他投资和参与建设了震旦大学、东南大学等高等学府,是蒋丙然、竺可桢等曾经 学习和任教之处;创办军山气象台之初,选送优秀人 才去上海徐家汇观象台培训,军山气象台主任刘渭清在中国气象学会成立大会上被选为理事,成为学会的 骨干力量。张謇还在南通甲种农业学校和军山气象台举办短期训练班,提供实习实训,为农科生和相关人 员普及气象知识和观测技术。

2.2.2 刘衍淮

刘衍淮,山东平阴人,气象学家,气象教育家。在北京大学就读期间,刘衍淮和中外十余位地质、地理、气象等专业的专家学生一道,完成了20世纪世界 科学史上最著名的一次在中国开展的科学考察。观测 既是气象业务流程的开端,也是攀登气象科学高峰的 第一站。到现场去,到高空去,到风暴中心去,获得对各类天气气候事件的直观认识和第一手数据,直到 科技飞速发展的今天,仍然具有极其重要的意义,是 面向重点区域、获得重要数据、形成重大发现的主要形式。

100年前,气象科学在刚刚成立的中国气象学会的主导下方兴未艾,幅员辽阔地域广袤的中华大地, 尤其是远离东南沿海的大西北,在气象科学家的视野 中,几乎是一片空白,有无穷的天气气候特征和规律 等待着科学家们去探寻;且“人工测量”在当时门槛 很高,既需要操作层面的技术,又需要对自然规律的 理解,更需要科学精神的持之以恒的支撑。当时,除 了中央观象台和军山气象台“一官一民”之外,几乎没有国人主导的气象观测。

历时三年,近4000 km,西北科学考察暴露了科 学研究艰苦的一面,使知非努力科学不能救国,必须 有“以探求真理为第二生命”的精神,才能克服各种 困难,和蕴含无穷能量的大自然对话。同时,科学考 察也给予了不畏艰难勇攀科学高峰的年轻气象学家丰 厚的回报。额济纳河畔的雨水、居延海高空的风、跨 越昆仑山的强冷空气、柴达木盆地的沙尘暴、天山脚 下的风雪云雾,刘衍淮1077天从未间断的35万字的日 记,是气象科学研究的珍贵宝藏,在此基础上形成了 《天山南路的雨水》《迪化与博古达山春季天气之比较》 等一系列气象科学研究成果。

此后,刘衍淮和李宪之一起继续向西,前往德国柏林,凭借扎实的气象学功底,在气象教育重地柏林大学获得博士学位,1934年归国后在北京师范大学、 清华大学任教。抗日战争爆发后,空军急需大批专业 气象人员。1936年在竺可桢的推荐下,刘衍淮任中央 航校气象教官兼气象台台长,并在昆明开办了空军测 候训练班。1949年后刘衍淮离开中国大陆,服役于台 湾冈山空军气象训练班,任台湾师范大学史地系主任 兼教授。刘衍淮任教近半个世纪,培养了近3000位气 象专业人才,好学敬业、笔耕不辍、言传身教、桃李满门。台湾气象学会为了纪念刘衍淮,设立了以其姓名命名的面向气象专业学生的奖学金项目。

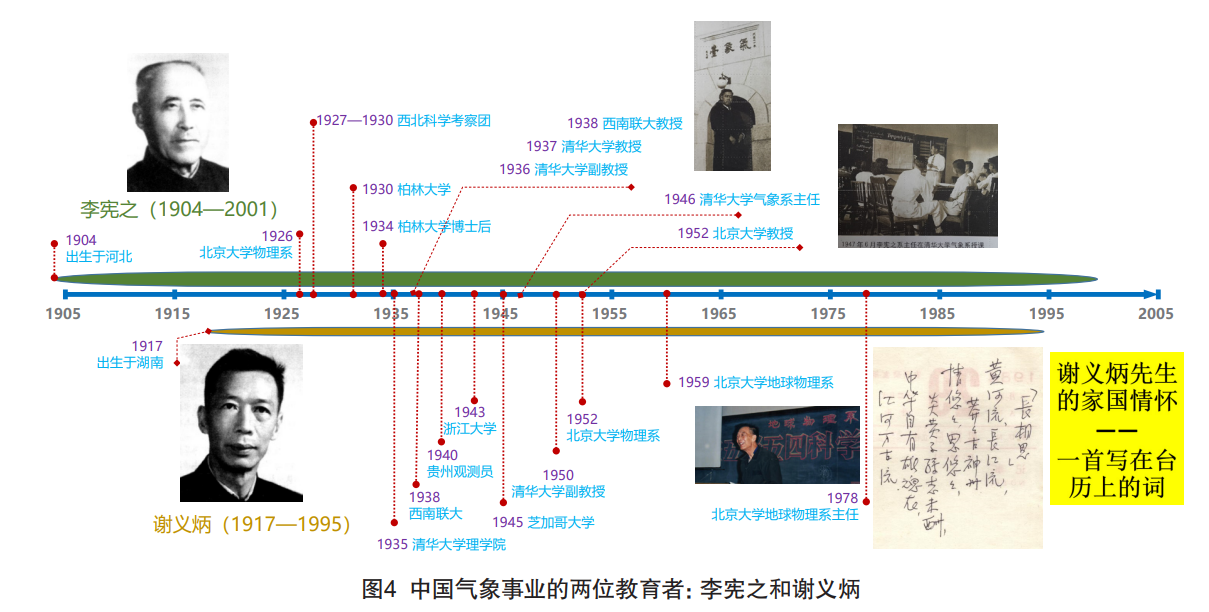

2.3 桃李辈出的教育者李宪之和谢义炳:气象成为更多人的兴业之路

中国气象近百年来的发展史,在很大程度上是一部教育和培训的历史:从拥抱西方近现代气象科学理念,到学习早期气象站网布局,再到以天气图为工具开展预报服务都是学习的过程。在20世纪后期,世界 进入雷达、计算机和卫星时代,中国气象人通过汲取 欧美成功经验,发展了自己的天气雷达网、气象卫星 和数值预报模式。在这样的进程中,优秀的气象教育 者角色不可或缺,而毕生在清华大学、西南联大和北京大学从事气象教育,特别是当初几乎以一人之力让 气象课程在西南联大延续的李宪之(1904—2001年) 和在面向业务需求的气象教育中提出建设中国自己的 东亚学派的谢义炳(1917—1995年)无疑是其中的佼佼者(图4)。

中国气象科学的发展,先是少量学者或者出国留学学习气象,或者通过西方气象书籍了解气象,出色的学者几乎同时也是气象教育者,才使得气象发展成为一项事业。其中,在南京大学任教40多年的中国气 象学会名誉理事长黄士松(1920—2017年),以及从中 央大学毕业后先在中央研究院气象研究所工作,后长 期任教于中央大学和南京大学的南京大学气象系首任主任朱炳海(1908—1994年)尤其值得铭记。

2.3.1 李宪之

李宪之是中国气象科学的奠基者、开拓者之一。他1924年考入北京大学预科,1926年升入北京大学, 1927年报名加入中国西北科学考察团,参与了最早的气象科学实践。完成科学考察后他继续西行,在德国 柏林大学学习,1934年获得博士学位。在德国从事两年研究后,1936年李宪之回到清华大学担任气象教学工作,1937年成为我国最早的气象学教授之一。抗日 战争期间,他成为西南联大教授,将战争可能对我国 气象事业,尤其是人才培养的连续性带来的影响减少到最小:1937—1946年西南联大气象专业课程总计80 门,李宪之主讲课程达到惊人的43门,让总计615位 学生受益。学校南下期间,他还在云南大学、空军测 候班讲授气象学。1946年李宪之成为清华大学新建气象系的首任主任,并于1952年随院系调整,再次回到北京大学。李宪之的一生几乎都是在校园里度过的, 通过教学育人发展中国气象事业,是他终生的追求。

李宪之的教学工作,是以其深入的研究作为基础的。早在柏林大学期间,他在研究台风时,就凭借那时不多的观测数据得到东亚寒潮可以穿越赤道,在南半球产生暴雨、形成台风的结论。这一重要见解,颠覆了赤道无风带“隔绝”了两个半球的传统认识,4年后被日本学者证实,并在20世纪60年代以后,被卫星云图不断勾画出来。李宪之一生研究范围广泛,涉及气象相关的多个主题。例如,他提出地震的“水成学 说”挑战“板块构造学说”,去世前他还在研究如何以气流和海江河水流动作为主要驱动,解释环太平洋地震活动区域顺时针迁移的规律;他甚至利用月球的质量重心和几何中心的偏差,尝试解释月亮为什么总是同一面向着地球。

李宪之1951—1958年任中国气象学会常务理事, 1955—1958年任《气象学报》编委会主任,他还是 1950年成立的北京市气象学会首任理事长,为气象学会的发展贡献了自己的力量。

2.3.2 谢义炳

谢义炳是中国现代气象科学的奠基人之一。他1935年考入清华大学,1943年获浙江大学硕士学位, 1949年获美国芝加哥大学博士学位,1950年回到祖国。谢义炳清楚地知道,要真正发展中国的气象事业,前提是先把气象高等教育发展起来。于是,他选择清华大学开始其人生事业。

师从芝加哥学派代表人物罗斯贝的谢义炳,却在教育实践中常常提醒学生和同事,不要迷信国外权威,要走自己的路,拿出中国自己的东西来。他认为,国际气象发展史上的挪威学派和芝加哥学派,都是特定时代加上特定地区气象学者共同努力而形成的,都有时代的局限性。他时常鼓励身边的人要敢于突破,发扬中国的优秀文化传统,建立属于中国的“东亚学派”。

自告别罗斯贝后一直在气象高等教育领域深耕的谢义炳,深得老师和芝加哥学派强调数理基础的思想精髓,尽一切努力让气象教育走上打好数学和物理基础,用物理和动力学发展气象的轨道。1952年,正 是在谢义炳的倡导下,说服了清华大学副校长叶企孙 和教务长周培源,清华大学气象系在并入北京大学 时,选择了物理系。后来,气象专业与其他相关专业 于1959年在北京大学组成新的地球物理系后,“学数 学系的数学、学物理系的物理”在该系师生中成为一 种信念,气象教育崇数理基础之风,惠及了地震、天 文和空间物理等专业。谢义炳也是利用综合性大学优 势推进气象教学的最早倡导者。例如,20世纪50年代 他作为北京大学气象专业的负责人,先是邀请叶企孙 在北京大学开设“大气声光电学”课程,开创了大气 物理学的先河;他还邀请中国科学院数学所的专家开 设“流体力学”课程,让学生有机会跳出气象看气象;1955年他邀请了苏联专家讲授“动力气象学”,鼓励在校生具有更好的国际视野。

谢义炳在教学的同时,从来没有停止过研究。这些研究通过出版教材使更多人受益,如早在1959年就 出版了《天气学基础》,该书是我国第一本系统和完 整的天气学教材。1963年,谢义炳和陈受钧等合作发 表《东南亚基本气流与台风发生的一些事实的统计与分析》,揭示的亚洲季风区40~50 d振荡,比著名的发 现MJO(Madden Julian Oscillation,热带大气季节内 振荡)的论文提早了8年。为了提升教学和气象学科发 展水平,谢义炳结合中国气象预报的实际,主动找国家关切的重要课题开展研究。1975年8月河南特大暴雨 灾害发生后,一位省级气象研究所的同志到北京大学 找到谢义炳激烈地问道:为什么台风能在河南下这么大 的雨?同样情况是否也会在其他(非沿海)地区发生?你们学校专家必须回答我们这些问题!面对这样的质 问,谢义炳没有退缩,而是响亮回应:气象部门提出 的问题,我们气象专业的教师责无旁贷,我们马上组 织人力进行科学研究,寻找答案,一定要解决特大暴 雨预报的难题。谢义炳说到做到,他先主动要求参加 国务院防汛指挥部办公室的工作,甚至提出“如果以 后再发生(没有预报)这样的事情,我们就去坐牢”。他向防汛指挥部领导提出要求:值班做预报一定把我 排上,紧急情况下随叫随到。随后,谢义炳率先组织 北京大学气象专业老师成立暴雨研究组,他率先提出 用准地转Omega方程对特大暴雨过程作诊断分析。这 项研究很快扩展成由谢义炳牵头、由15家单位的38名 人员参加的“北方暴雨研究协作组”,后续增加到26 个单位的200多名气象工作者协调开展的自愿性质的 系统研究,《中国北方暴雨丛书》(第一本于1978年出 版)系列成果相继出版。谢义炳在丛书的序言中写道:“实际预报人员说:‘现在,在暴雨来临前,我们不慌 了’是对协作组工作的高度赞扬。”1987年,经谢义炳多方呼吁,我国第一个“暴雨监测与预测国家重点实验室”落户北京大学,实现了可持续的暴雨研究。

谢义炳曾任北京大学地球物理系主任,中国气象学会副理事长、名誉理事长。谢义炳1982年成为 英国皇家气象学会荣誉会员,1988年获芬兰帕尔门 (E.Palmen)国际奖,是一位具有国际影响力的中国气象学家。

(未完待续)